Когда стороны в споре сталкиваются с проблемами, связанными с подсудностью, важно определить надлежащий суд или форум для разрешения спора. Во многих случаях определение компетенции суда оговаривается заранее. Например, в некоторых оговорках указывается место разрешения спора, что обеспечивает осведомленность обеих сторон о правовой базе, регулирующей их взаимодействие. Когда такие оговорки включены, они имеют значительный вес в процессе, даже если одна из сторон пытается оспорить место рассмотрения дела. Место, указанное в таких соглашениях, как правило, является обязательным.

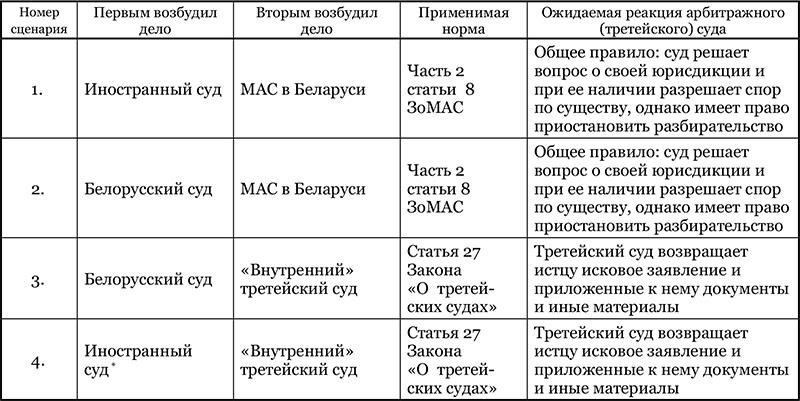

При возникновении правового конфликта суд, расположенный на оговоренной территории, имеет право рассматривать дело. Если в оговорке указано место арбитража, то указанный орган или трибунал становится единственным форумом для урегулирования спора. Однако возможны случаи, когда одна из сторон оспаривает назначенное место, особенно в делах, связанных с банкротством или ликвидацией активов. В таких ситуациях после официального объявления о несостоятельности споры при необходимости могут быть перенесены в другую юрисдикцию. Исход дела зависит от различных факторов, включая время подачи заявления о несостоятельности и конкретные правовые положения, изложенные в договоре.

Юрисдикционная оговорка также играет ключевую роль, когда споры касаются участия третьих лиц. Например, если иск направлен против третьей стороны, суд или трибунал, указанный в соглашении, все равно может обладать юрисдикцией в отношении данного дела. Это особенно актуально, когда в споре участвуют несколько сторон и активы, расположенные на разных территориях. В таких случаях соответствующие суды или арбитражные трибуналы будут оценивать целесообразность выбора конкретного места рассмотрения дела, исходя из деталей дела и оговорки, согласованной сторонами. Сторонам крайне важно понимать эти детали и то, как они влияют на ход разбирательства, особенно если споры связаны со сроками подачи претензий или требований друг к другу.

Определение юрисдикции в соглашениях о разрешении споров

При разрешении споров через частный суд определение подсудности дела суду является основополагающим аспектом любого соглашения. Юрисдикция должна быть четко определена, чтобы избежать неопределенности. Оговорка с указанием места и применимого права может предотвратить ненужные осложнения, особенно в трансграничных делах. Например, споры, возникающие из договоров между сторонами из разных стран, могут потребовать особого внимания к месту рассмотрения дела.

Ключевые элементы при определении юрисдикции

Место жительства сторон играет ключевую роль в определении сферы действия суда. Очень важно указать, где проживает ответчик или где находится его основной бизнес. В некоторых случаях, например по правилам Российской Федерации, юрисдикция может определяться местом жительства заинтересованной стороны, особенно при подаче искового заявления. Например, если в споре участвует организация, расположенная в Москве, исключительной компетенцией будет обладать суд этого региона, если в договоре не указано иное.

Кроме того, еще одним решающим фактором является право, применимое к спору. Компетентный суд будет ссылаться на гражданский кодекс и процессуальные нормы, регулирующие договор, такие как Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) или Арбитражный процессуальный кодекс (АПК). Это гарантирует, что все разбирательства будут проводиться в соответствии с местными правовыми принципами, предотвращая ситуацию, когда одна из сторон может воспользоваться лазейками в юрисдикции.

Роль договорных соглашений в определении юрисдикции

В случаях, когда юрисдикция сразу не ясна, вопрос может быть решен с помощью прямого положения в договоре, определяющего форум. Это может включать указание конкретного суда или трибунала, обеспечивающего подачу иска в соответствии с оговоренными условиями. Оговорка о назначении арбитражной комиссии или конкретной судебной инстанции помогает избежать задержек или споров о выборе подходящего суда. Например, оговорка о том, что Москва является местом рассмотрения всех судебных исков между двумя российскими компаниями, позволит избежать проблем с юрисдикцией в будущем.

В некоторых ситуациях, если ответчик не оспаривает подсудность, суд может приступить к рассмотрению дела. Однако если юрисдикционная оговорка оспаривается, судья оценивает ее действительность и определяет, соответствует ли она обязательным нормам местного законодательства, регулирующего договорные споры. Решение об отказе или признании юрисдикции обычно выносится до начала разбирательства по существу, как правило, после предварительных слушаний.

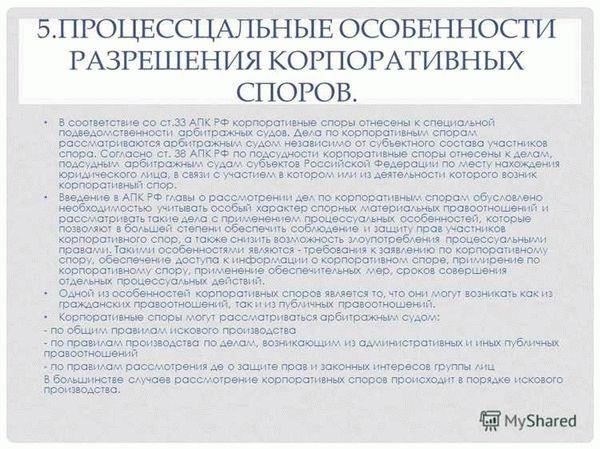

Правовые основы арбитражной юрисдикции по российскому законодательству

В случаях, когда возникает вопрос о подсудности спора, важно понимать правовую базу, которая регулирует разрешение подобных вопросов в соответствии с российским законодательством. В Российской Федерации (РФ) суды имеют четкие правила, касающиеся разрешения конфликтов между сторонами, особенно в отношении договоров, в которых указан форум для разрешения споров. Важно также отметить, что эти правила могут различаться в зависимости от того, является ли спор юридическим или физическим лицом, а также от наличия иностранного элемента.

Основные положения российского законодательства

Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) РФ определяет правила подсудности споров, включая особенности места рассмотрения и компетентные органы. Общий подход заключается в том, что споры могут быть разрешены как российским, так и иностранным судом, в зависимости от положений договора. Однако в соответствии с российским законодательством в некоторых случаях исключительной юрисдикцией обладает суд Российской Федерации, например, когда спор связан с защитой прав гражданина или организаций, имеющих юридический адрес в России.

Процедура объявления юрисдикции

Для того чтобы сторона могла передать спор на рассмотрение иностранного суда, необходимо соблюсти определенные процедуры. Должно быть сделано заявление о подсудности, которое должно свидетельствовать о согласии сторон разрешить спор вне российских судов. Однако в некоторых случаях такой выбор суда может оказаться невозможным, например, если спор касается вопросов публичного порядка или если договор признан неисполнимым в иностранной юрисдикции. Этот принцип отражен в статье 3 АПК, которая гарантирует, что российские суды сохраняют юрисдикцию в ситуациях, когда выбранный сторонами суд противоречит принципам российского права.

В случае спора между иностранными организациями или между иностранной организацией и российским гражданином российский суд должен сначала проверить возможность рассмотрения дела, исходя из места нахождения сторон или места нахождения имущества. Местонахождение филиала или представительства на территории России также играет роль при определении соответствующей подсудности дела.

Например, при возникновении спора между двумя российскими организациями иск может быть предъявлен в любой суд, находящийся под юрисдикцией Российской Федерации, поскольку стороны могут сами выбрать место рассмотрения дела. Если одной из сторон является иностранное лицо, иск все равно может быть подан в российские суды, если он касается предмета или правоотношений, связанных с Российской Федерацией, например, имущества, находящегося в России, или нарушений российского законодательства.

Кроме того, в делах с участием иностранного элемента сложным может стать вопрос о приведении в исполнение иностранных арбитражных решений или судебных постановлений. Признание иностранных судебных решений в России регулируется международными договорами, и российские суды будут проверять, соответствует ли решение или постановление российским стандартам публичного порядка.

Сторонам следует внимательно изучить последствия своих договорных соглашений и рассмотреть юрисдикционные аспекты при составлении положений о разрешении споров. Также рекомендуется проконсультироваться с экспертами-юристами, чтобы убедиться, что выбор юрисдикции соответствует целям их бизнеса и правовым интересам.

Статья 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ: Основные положения

Статья 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ описывает важнейшие аспекты, связанные с разрешением споров, подведомственных российским судам. Она напрямую затрагивает вопросы компетенции судов при рассмотрении арбитражных дел, обеспечивая соблюдение норм, регулирующих эти процессы, всеми заинтересованными сторонами.

Основные положения

Статья устанавливает, что истец в установленные законом сроки обязан подать исковое заявление в суд, уполномоченный разрешить спор. В случаях, когда стороны договорились об арбитраже, юрисдикция четко определена условиями соглашения. В статье изложены обязанности суда по определению места и подсудности споров, особенно когда предметом спора являются иностранные участники или организации, например, находящиеся в стадии банкротства.

Ответственность судов и сторон

Суды обязаны установить, подпадает ли спор под компетенцию арбитража или должен рассматриваться в государственном суде. Кроме того, в статье указаны основания для оспаривания подсудности, особенно если сторона считает, что суд не обладает необходимой компетенцией. Если истец или ответчик оспаривает юрисдикцию, суд должен определить место рассмотрения дела на основании правил, изложенных в статье 34, обеспечивая тем самым рассмотрение спора в надлежащей судебной системе.

Это положение также применяется к процедурам, связанным с банкротством, где суд должен тщательно оценить вопросы юрисдикции, прежде чем приступать к каким-либо действиям. Оно обеспечивает ясность в отношении того, как должны рассматриваться такие дела, защищая интересы всех участников, в частности должника и кредиторов, путем соблюдения надлежащих процессуальных норм.

Влияние арбитражной оговорки на компетенцию судов

Включение арбитражной оговорки в значительной степени определяет компетенцию судов в разрешении споров. В случаях, когда оговорка действительна и имеет исковую силу, суды, как правило, отстраняются от юрисдикции по спорам, подпадающим под действие арбитражного соглашения. Это ограничивает возможность вмешательства любого суда, особенно если дело касается иностранных юридических лиц или имущества, находящегося за пределами территориальной сферы действия национальной судебной системы.

Если сторона подает иск, который подпадает под действие арбитражного соглашения, любая попытка привлечь суд может быть отклонена. Например, если физическое лицо подает иск в национальный суд после согласования арбитражной оговорки, суд, скорее всего, откажет в рассмотрении дела, сославшись на арбитражную оговорку как на основную причину отсутствия юрисдикции. Это касается как физического лица, так и корпорации, если оговорка имеет обязательную юридическую силу и не нарушает публичный порядок.

Эффективность арбитражной оговорки в плане ограничения юрисдикции суда может варьироваться в зависимости от юрисдикции и конкретных условий, изложенных в соглашении. В международных контекстах, когда в споре участвуют стороны из разных стран, исполнение таких оговорок может потребовать признания и уважения со стороны судов нескольких юрисдикций. Суды, как правило, признают соглашение, если нет веских причин для признания его недействительным, таких как вопросы справедливости, публичного порядка или ненадлежащего поведения одной из сторон.

На компетенцию суда может также повлиять местонахождение активов или деловых интересов. Если имущество или активы, вовлеченные в спор, находятся в пределах территориальной досягаемости национального суда, суд все равно может осуществлять юрисдикцию, несмотря на арбитражное соглашение. Однако в большинстве случаев суды отдают предпочтение автономии сторон при выборе арбитража в качестве предпочтительного механизма разрешения споров.

В заключение следует отметить, что арбитражная оговорка в значительной степени влияет на компетенцию судов по разрешению споров. Суды, как правило, обязаны следовать этой оговорке, однако конкретные условия, такие как местоположение, вовлеченность активов и требования законодательства, могут повлиять на исполнение и применение этого принципа.

Практические последствия юрисдикционных проблем в арбитраже

Оспаривание юрисдикции может существенно повлиять на ход и исход судебных споров с участием международных сторон. Крайне важно оперативно решать эти проблемы, поскольку они могут повлиять на место рассмотрения дела, объем полномочий и возможность принудительного исполнения решений. Спор о юрисдикции может возникнуть из-за различных факторов, таких как местонахождение операций сторон или их домициль. На практике это часто приводит к спорам о том, какой суд или трибунал должен разрешить конфликт.

Влияние на процесс разрешения споров

Один из наиболее распространенных вопросов возникает, когда одна из сторон оспаривает юрисдикцию суда, сомневаясь в том, что он правомочен рассматривать дело. Если юрисдикция оспаривается, это может затянуть процесс разрешения спора, увеличить судебные издержки и потенциально навредить репутации стороны, оспаривающей полномочия суда.

- Местонахождение сторон: Проблемы с юрисдикцией часто возникают, когда стороны спора находятся на разных территориях. Могут возникнуть разногласия относительно того, какой суд обладает полномочиями по рассмотрению данного дела, в зависимости от местонахождения ответчика или места исполнения договора.

- Банкротство или неплатежеспособность: Если одна из сторон объявлена банкротом, это может создать неопределенность в отношении юрисдикции арбитражного суда. Процедура банкротства также может препятствовать возможности приведения в исполнение арбитражного решения или взыскания убытков, что влияет на практичность разрешения споров через арбитраж.

- Компетенция трибунала: Оспаривание компетенции трибунала может возникнуть, когда одна из сторон утверждает, что трибунал не обладает необходимыми полномочиями для вынесения решения по конкретным вопросам дела, таким как применимость регулирующего права или сфера охвата спора.

Решение юрисдикционных споров

Для эффективного решения юрисдикционных споров заинтересованным сторонам необходимо обеспечить соблюдение положений соглашения, касающихся разрешения споров. Это включает в себя соблюдение согласованного места и механизма, которые должны быть четко прописаны в договоре.

- Обеспечение ясности в договорах: В договорах следует четко определять согласованный форум для разрешения споров и указывать полномочия суда. Это снижает вероятность возникновения споров в будущем.

- Рассмотрение споров после вынесения решения: После вынесения решения трибуналом могут возникнуть проблемы с юрисдикцией, особенно если одна из сторон заявит, что трибунал превысил свои полномочия. Такие споры могут осложнить исполнение арбитражного решения, особенно в иностранных юрисдикциях, где проживает сторона.

- Роль национальных судов: Суды на разных территориях могут либо поддерживать, либо возражать против юрисдикции арбитражного суда. Понимание подхода местного суда к признанию и приведению в исполнение иностранных арбитражных решений имеет решающее значение для обеспечения практического применения арбитражного процесса.

Эффективно решая эти юрисдикционные проблемы, стороны могут защитить свои интересы, сохранить доверие к процессу разрешения споров и обеспечить уважение решений, принятых арбитражным судом, в различных юрисдикциях.

Исполнение арбитражных решений и вопросы юрисдикции

Исполнение арбитражных решений в России регулируется строгими процессуальными нормами, в которых значительную роль играет подсудность дел судам. Согласно Арбитражному процессуальному кодексу (АПК), сторона, требующая исполнения решения, должна подать ходатайство в суд по месту нахождения ответчика или по месту исполнения решения. Суд должен проверить соответствие решения требованиям российского законодательства, включая вопросы, связанные с публичным порядком и процессуальной справедливостью.

Прежде чем приводить в исполнение арбитражное решение, необходимо определить, соответствует ли оно юрисдикции суда. Если в арбитражном решении участвуют несколько сторон из разных юрисдикций, истец должен подать заявление о принудительном исполнении в суд, соответствующий месту нахождения основного места ведения бизнеса или месту жительства ответчика. При рассмотрении дел с участием иностранных организаций особое внимание уделяется тому, обладает ли суд территориальной компетенцией, исходя из местонахождения активов или деловой активности ответчика в России.

При подаче заявления о принудительном исполнении арбитражного решения истец должен предоставить суду все необходимые документы, включая оригинал арбитражного решения и его перевод, если таковой требуется. Затем суд оценит, было ли решение вынесено в соответствии с арбитражным соглашением и были ли заявлены какие-либо претензии к его действительности. Если суд сочтет, что арбитражное решение соответствует российскому законодательству, он вынесет решение, подтверждающее его исполнимость. Однако если решение противоречит российскому публичному порядку, в принудительном исполнении может быть отказано.

Сторонам важно понимать, что исполнение решения не является автоматическим. Суды могут отказать в исполнении арбитражного решения, если не соблюдены условия, предусмотренные международными договорами или российским законодательством. Отказ в приведении решения в исполнение может привести к задержке в получении положительного решения, что может повлиять на финансовые интересы участвующих сторон.

Для приведения в исполнение на территории Российской Федерации необходимо тщательно продумать вопросы юрисдикции, чтобы избежать возможных споров. Вопрос о наличии у суда полномочий на приведение в исполнение арбитражного решения может быть сложным, если речь идет об иностранных сторонах или если арбитраж проводился за пределами России. Крайне важно, чтобы заинтересованная сторона учла все правила юрисдикции, чтобы обеспечить соблюдение российских правовых норм и предотвратить оспаривание исполнения арбитражного решения.